男子とかわいい女の子の対話編です

「なにしてるの?」

女の子が、机に向かっている男子に問いかけた。男子は文庫本を右手で開き、ノートに何やら書きつけていた。

「文学研究ですよ、女の子さん。」

「文学研究? 文学をケンキュウウ?」

「そうなんです。文学研究なんて、ただでさえつまらない文学というものを、もっとつまらなくする方法と思うでしょう。でもおもしろい時もあるのです。」

「何を読んでいるの? カフカ? 『変身』?」

「あっ」

女の子は隣に座り、男子から文庫本を取り上げた。細長い指がページをめくる。

「なんか知ってる。起きたら虫になっているんでしょ。これの何を研究するの?」

「ふっふっふ。聴いて驚かないでください。」

女の子も笑った。

「どんな虫かを研究しているんです。」

「え?」

「いや、だから虫に変身するでしょ。」

(男子・・・ほんとにヘンなやつ。そんなどうでもいいことをどうしてこんなに楽しそうに語るんだろう。)

「あ、興味ないですか? いいですよいいですよ。ぼくは気持ち悪い人間だから。虫けらですよ。」

「なに言っているの。教えて教えて。」

女の子は笑いながら、男子の腕をつかんだ。男子はよろめいた。

「あのですね。これは意外に難しい問題で。カフカは具体的な虫を名指ししていません。それどころか出版にあたり、表紙絵の画家に対して、虫の姿を描くなと言ったんです。」

「なんで?」

「たとえば「ムカデに変わった」とか、「かめむしに変わった」とか書いてあったら、なんかつまらなくなりませんか?」

「そうかも。でもなんで研究するの?」

「それは・・・気になるからです! 虫の名前は書いてありませんが、説明や描写は書いてあるんです。書いてあることを拾いながら真実に近づくんです。」

(何言っているか全然わからないなぁ・・・。)

「・・・それで、どんな虫なの?」

「新潮文庫の解説者は、ムカデといっています。」

「ムカデ。」

「いい加減なことを言っているんです。」

「そうなの?」

男子は女の子からカフカをとり、開いて女の子に近づけた。

「このページを見てください。」

女の子はのぞきこんだ。男子ものぞきこんでいる。

男子は一瞬女の子の顔を見た。本に瞳を注いでいる。

フランチェスカ・ダ・リミニ――男子も本に目を戻し、言葉を継いだ。

「ここを読んでください。」

「彼は鎧のように堅い背を下にして――」 素直に読んでくれる女の子。

「そこです。ムカデの背中は固くありません。堅い背中の虫はカブトムシとかテントウムシとか、甲虫です。あるいはダンゴムシとか。」

「たしかに。ここ『変身』の最初のページじゃん。しかも2文目じゃん。」

「こんな目立つところに書いてあるのに、巻末解説で「ムカデ」とか言っているんです。自分の勝手な想像だけで言って、その根拠をちゃんと考えてないんです。まじめに解説してほしいです。」

「そっかー。じゃあなんだろう。堅い背中で、褐色のふくらんだ筋の入ったお腹があって、たくさんの細い足がある。」

「そうなんですよね。ダンゴムシ系の虫は、おなかが膨らんでないからダメです。とすると、甲虫です。甲虫の足は何本かわかりますか?」

「6本? でもたくさんのだから、6本だと少ない気もする。」

「そこです。たくさんの足ということで、解説者はムカデと言いましたが、6本でもたくさんと表現することは可能です。それに少し後で「足の1本を動かすと――」という記述があり、ムカデやダンゴムシだとしたら、1本だけ動かすなんて考えにくいです。ぼくの文学研究の力量や、昆虫に関する知識ではこれ以上のことは分かりませんが、まあ、甲虫だということだけは言えます。」

「なるほど! ちょっとおもしろいかも! どうでもいいけどね。」

女の子は安心して口を滑らせている。男子が怒らないことを分かっているのだ。

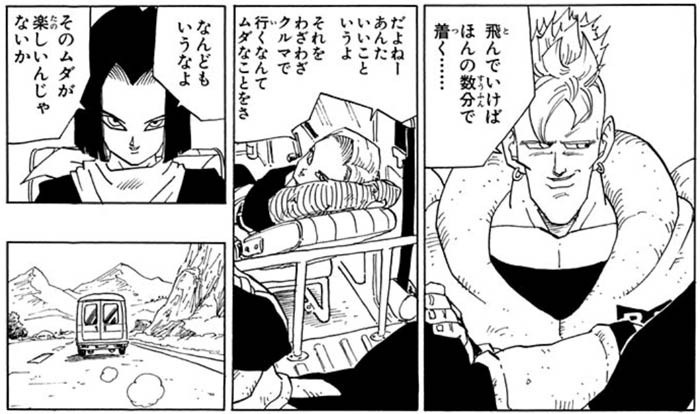

「そのどうでもいいことが楽しいんですよ。人造人間17号ですよ。」

男子も、どうでもいいと言いつつ楽しそうに話を聞いてくれる女の子には、何を言われても構わなかった。

「しかも『変身』のおもしろさはもっと別のところにあるんです。虫になった主人公に家族はひどい扱いをするんですけどね、虫のほうはいつも家族を気づかうんです。主人公は身体が虫けら、家族は心が虫けらなんです。すごいでしょこれ、うひひひ。」

「そういうところ、うらやましいよ。」

「え、何がですか?」

「いいなって思うってことだよ。じゃあ授業始まっちゃうから、じゃね!」

男子は心臓と鼻をふくらませて女の子を見送っていた。

カフカの人となりについてはこちら

フランツ・カフカの性格と経歴は?生い立ちやエピソードが面白い!

ザムザが変身した虫が、甲虫であるというアイデアは、ナボコフより拝借。